Sarajevo. Diario de un Éxodo

Sarajevo. Diario de un Éxodo

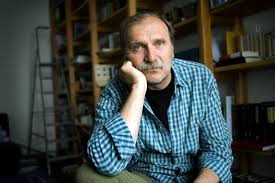

Dzevad

Karahasan

Europa

contempló con asombro en los años noventa los sucesivos conflictos que

surgieron tras la desintegración de Yugoslavia. En el seno de una Europa que se

preciaba de sus ideales de civilización, prosperidad, derechos humanos, etc,

surge un conflicto que pone de manifiesto una realidad discordante. La caída

del comunismo fue saludada como la oportunidad para la reconciliación de los

europeos, divididos hasta la fecha por el telón de acero, pero cuando aún no se

habían podido calibrar las consecuencias de estos cambios, apareció un nuevo

foco de confrontación que amenazaba por extenderse a los estados vecinos.

La Europa

que gustaba de presentarse como fruto de una tradición cultural, intelectual y

religiosa común, se sorprendía al contemplar guerras de carácter étnico y

religioso, a pocos kilómetros de sus modernas capitales. Más aún, toda Europa

descubrió que expresiones como limpieza étnica, fosas comunes o franco

tiradores, saltaban a la realidad desde los documentales y los libros de

historia volviendo a reclamar su espacio.

Ese pasado,

las guerras balcánicas de principios del siglo XX, el desencadenamiento de la

Primera Guerra Mundial, se aglutina con precisión milimétrica para destruir una

imagen confortable de nosotros mismos. ¿Y qué hace Europa? Entre dudas,

vacilaciones, decisiones equivocadas, reconocimientos unilaterales, interesados

y precipitados de nuevos estados, el caos y la división vuelven a ponerse de

manifiesto.

Los

ciudadanos europeos, quizá ajenos a las complicadas leyes geopolíticas,

contemplan las noticias de la televisión con asombro y horror. Las explosiones,

las muertes en la cola de una panadería o la gente corriente por las calles no

vienen de países del Tercer Mundo, de Jerusalén o de Líbano: vienen de

Europa.

Los muertos

viven, vivían, en casas prácticamente iguales a las nuestras. Casas con

calefacción, televisión y video, antena parabólica. Sus habitantes no son de

piel oscura, ni llevan extraños atuendos. Visten como nosotros, con americana y

corbata, con faldas ceñidas y tacones. Y como nosotros, parecían vivir ajenos a

las miserias del mundo, pero ahora deben correr por sus calles huyendo de balas

perdidas, granadas, cascotes. Incomprensible.

Y mientras

algunos reflexionaban sobre el fin de la historia, el renacimiento del

nacionalismo o la pujanza del Islam, los ciudadanos de la antigua Yugoslavia

trataban de continuar con sus vidas, de superar sus problemas diarios, sus

inmensas dificultades. De esta experiencia extrae Dzevad Karahasan el principal

aporte a su obra, Sarajevo. Diario de un éxodo.

En este

libro, Karahasan reflexiona sobre las consecuencias del conflicto en la vida de

los habitantes de Sarajevo, desde un punto de vista filosófico; esto es,

discurre sobre los efectos morales de la guerra, sobre el papel del intelectual

ante la misma, sobre los efectos de los bombardeos como factor de cohesión de

la comunidad asediada, etc. De todas sus reflexiones escojo al azar las

siguientes:

- El papel

del trabajo (y el Arte) como reserva de la dignidad humana: Durante el asedio de Sarajevo Karahasan fue nombrado

decano de la facultad de Artes Escénicas. Tras uno de los primeros grandes

bombardeos sobre la ciudad se reunió con sus alumnos y decidieron continuar con

el curso en la medida de sus posibilidades, preparando la representación de las

obras de fin de carrera.

El profesor

Karahasan arenga así a sus alumnos: “Les ruego que trabajen tanto y tan bien

como les sea posible. Su trabajo es lo único que, de momento, puede liberarlos

del miedo y ayudarlos a conservar la dignidad, la sensibilidad y el juicio. Los

hombres se han desentendido de nosotros, la fortuna nos ha dejado atrás, el

mundo se aparta y la realidad material en la que nos han enseñado a creer nos

abandona. Lo único que todavía no nos ha dejado es nuestro trabajo; lo que

aprendemos y el oficio al que servimos aún nos protegen. Una de las funciones

básicas del arte es la de proteger a la gente de la indiferencia, y el hombre

está vivo mientras no permanezca indiferente”.

El profesor

Karahasan arenga así a sus alumnos: “Les ruego que trabajen tanto y tan bien

como les sea posible. Su trabajo es lo único que, de momento, puede liberarlos

del miedo y ayudarlos a conservar la dignidad, la sensibilidad y el juicio. Los

hombres se han desentendido de nosotros, la fortuna nos ha dejado atrás, el

mundo se aparta y la realidad material en la que nos han enseñado a creer nos

abandona. Lo único que todavía no nos ha dejado es nuestro trabajo; lo que

aprendemos y el oficio al que servimos aún nos protegen. Una de las funciones

básicas del arte es la de proteger a la gente de la indiferencia, y el hombre

está vivo mientras no permanezca indiferente”.

Nada parece

más contradictorio que un conflicto y el Arte. Pero precisamente el conflicto

nace cuando los hombres pierden esa sensibilidad, esa capacidad de empatía y

ese respeto, no sólo por los demás sino por uno mismo. Trabajo, dignidad,

sensibilidad y Arte surgen de entre las cenizas humeantes de Sarajevo como

verdades inmutables, verdadera esencia de esa cultura que Europa no supo

defender en aquellos días.

- Fundación

del PEN Club de Bosnia y Herzegovina: un colega de

Karahasan le invita a la fundación del PEN Club como acto de rebelión y

resistencia frente a los horrores de la guerra. Pese a sus iniciales

resistencias a participar en este tipo de actos formales, y ante los argumentos

de su amigo, decide participar en el acto (aunque finalmente un bombardeo le

impedirá llegar al lugar donde se ha convocado la reunión): “Mientras

pensáramos en la literatura, mientras nos saludáramos tal como exige la buena

educación y utilizáramos los cubiertos para comer, mientras deseáramos escribir

o pintar algo, mientras nos esforzáramos por articular nuestra situación y

sentimientos a través del teatro, tendríamos la posibilidad de persistir como

seres de cultura, de defender nuestra ciudad y la tolerancia que en ella

reinaba, de salvaguardar nuestro derecho a la convivencia entre pueblos,

religiones y convicciones diferentes. Por eso era importante que en la reunión

en la que se fundara el PEN Club de Bosnia y Herzegovina estuviéramos todos los

que teníamos que estar”.

- La Verdad

en una obra de Arte: el asedio de

Sarajevo y las duras condiciones de vida que debían afrontar sus habitantes,

provocaron una pequeña escena, apenas perceptible, apenas de dos o tres

segundos de duración, en una de las representaciones de los alumnos de

Karahasan. El actor debe tomar la mano de la actriz y besarla con apasionado

amor. Esa mano simboliza en la obra lo hermoso, refinado e inalcanzable.

Sin embargo,

la realidad se cuela de manera indiscreta en el escenario. La mano de la actriz

está ajada, falta de cuidado y de higiene (el agua se había convertido en un

recurso precioso) y el actor no puede disimular la distancia que hay entre el

objeto de deseo que se supone ha de besar y la realidad que sus ojos

contemplan.

Sólo un

gesto, un breve instante y sus labios se posan ardorosamente sobre esa mano y,

desde ese momento, la compenetración entre ambos intérpretes alcanza un nivel

excepcional. Sin embargo, la mirada analítica del profesor se ha detenido en

ese leve momento en el que el actor ha sido incapaz de abstraerse la realidad e

interpretar su papel, recrear la ficción.

De esta

escena surge la siguiente reflexión: “En la escuela se aprende que la verdad

interior de la obra de arte consiste en la realización consecuente de los

principios básicos de la estructuración; pero ahora sé, gracias a ese instante,

que existe una forma más profunda y muy diferente de verdad interior de la obra

de arte, esa que se alcanza sólo cuando mediante el arte se defiende y

demuestra la realidad de las personas vivas y su necesidad de vivir como seres

de cultura, y de modo tal que esa necesidad de cultura es al mismo tiempo una

necesidad existencial”.

- Las dos

traiciones de la Literatura: Karahasan

acusa a la literatura de su país de dos graves culpas. De una parte, considera

que la literatura de la forma, la estética, la que abandera el arte por el

arte, la que se recrea en ella misma como principio y fin, al margen de todo lo

ajeno a ella, es culpable de favorecer un distanciamiento ético de la realidad.

La ausencia de valores y principios se traduce en una sociedad insensible,

egoísta, centrada sólo en el placer más inmediato. De ahí que el sufrimiento

ajeno sea visto como una mera cuestión estética; puede ser bello o no, pero no

se enjuicia moralmente. Acusa, por tanto, a estos escritores de inmorales y a

sus escritos de evitar un posicionamiento entre el bien y el mal.

Pero

Karahasan también acusa a la literatura de alejarse del modelo en el que los

personajes tienen un carácter, una psicología, un modo de pensar y sentir en

función del cuál actúan. Se admiten cambios de personalidad, flexibilidad en

sus actos y emociones, pero, en definitiva, cada personaje es un individuo que

se representa a sí mismo. Por contra, Karahasan señala acusadoramente a la

literatura en la que las personas actúan de un modo u otro en función, no de su

individualidad, sino de su pertenencia a una religión, a un partido político, a

una nación. Así, el serbio tiene una personalidad y un modo de pensar y actuar

diferente al de un bosnio, un conservador o un musulmán; es su pertenencia a

una etnia lo que le convierte en estandarte de la misma. El individuo queda

desposeído de sí mismo para ser reducido a un arquetipo sobre el que construir

el odio y el rechazo, los tópicos que luego repetirán los generales y los

políticos en sus discursos.

Si bien es

cierto que ambas visiones de la literatura parecen contradictorias (una es

claramente desideologizadora, la otra es profundamente ideológica) y que es

probable que ambas tendencias sean consecuencia (y no causa) de la realidad

metaliteraria, no es menos cierto que Karahasan opta por una visión del

individuo libre y responsable de sus actos, con capacidad y autonomía para decidir;

opta por un ciudadano, no por un serbio o croata y, al menos en esto, no

podemos por menos que estar de acuerdo con él.

El libro se

cierra con una despedida melancólica: los primeros judíos arribaron a Sarajevo

a finales del siglo XV, llegaban tras la expulsión de España por los Reyes

Católicos. En Sarajevo se asentaron y compartieron la fortuna y la desgracia de

la ciudad al igual que el resto de sus habitantes. Durante el cerco a Sarajevo

se celebró el Quinto Centenario de su llegada y, pocos días después, la

práctica totalidad de la comunidad judía de Sarajevo abandonó la ciudad rumbo a

un nuevo exilio. Los judíos se ponían de nuevo en marcha después de quinientos

años, después de haber sobrevivido a diferentes dominaciones de la ciudad (el

Imperio Otomano, el régimen nazi, la dictadura comunista, ...).

Y Karahasan

se pregunta si la propia idea de Sarajevo como centro de convivencia de tres

religiones, tres culturas, ha sucumbido a la fuerza bruta y si, como han hecho

los judíos durante dos mil años tras sus celebraciones despidiéndose con un “el

año que viene en Jerusalén” siendo dicha ciudad más una referencia mítica

que un centro físico, no harán lo propio los sarajevos repitiendo

acongojadamente “el año que viene en Sarajevo”. Y es que, en definitiva,

el éxodo al que hace referencia el título del libro no es sino la constatación

de la orfandad del autor al que sólo el mito de una ciudad, a la que ya no

puede reconocer en la realidad que le rodea, sostiene.

GWW

Datos del libro

- 14.0x22.0cm.

- Nº de páginas: 123 págs.

- Editorial: GALAXIA GUTENBERG

- Lengua: CASTELLANO

- Encuadernación: Encuadernación en tela

- ISBN: 9788481094893

- Año edición: 2005

- Plaza de edición: BARCELONA